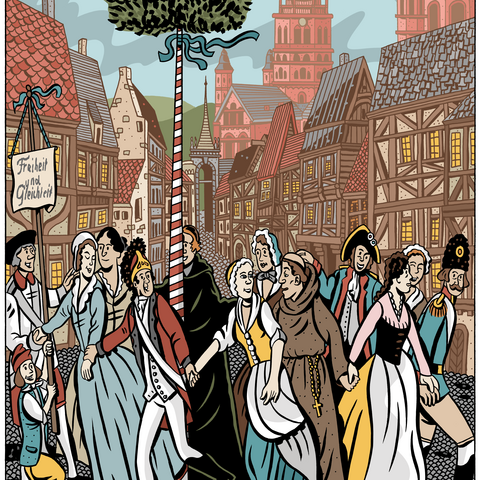

Mainzer Republik 1793

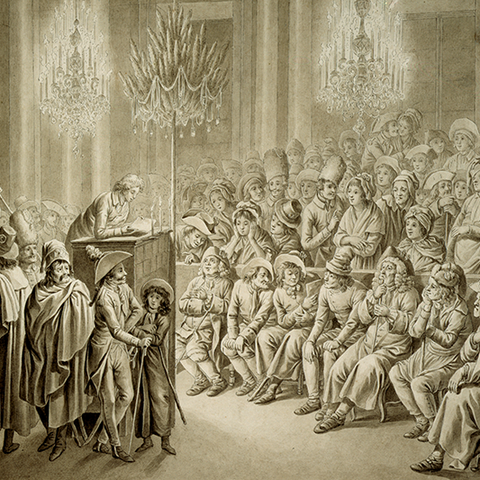

Im März 1793 wurde die Mainzer Republik ausgerufen. Ihr Parlament, der „Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent“, tagte bis zur Niederschlagung im Juli des gleichen Jahres im Mainzer Deutschhaus – dem heutigen Sitz des rheinland-pfälzischen Landtags.

© Landtag RLP / Simon Schwartz

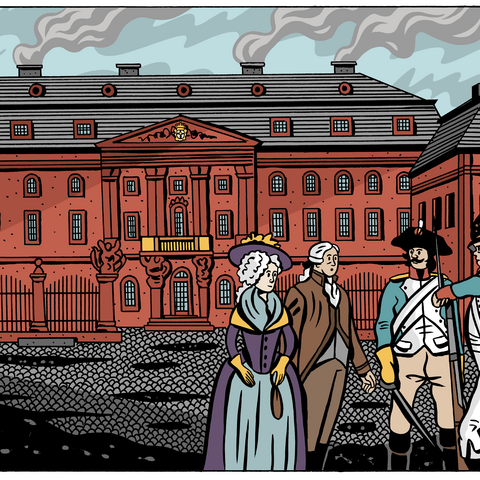

Die Gründung der Mainzer Republik im Jahre 1793 ist eng verbunden mit der Geschichte des Deutschhauses, das seit 1951 der Sitz des Landtags Rheinland-Pfalz ist. Der Name des Deutschhauses geht auf den Kurfürsten und Erzbischof Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1664-1732) zurück, der diesen Bau in seiner Funktion als Hochmeister des Deutschen Ordens als Amtssitz nutzen wollte. Vergebens, denn der Erzbischof von Mainz verstarb, bevor der Bau im Jahre 1740 vollendet wurde.

Bedeutung für die Demokratiegeschichte

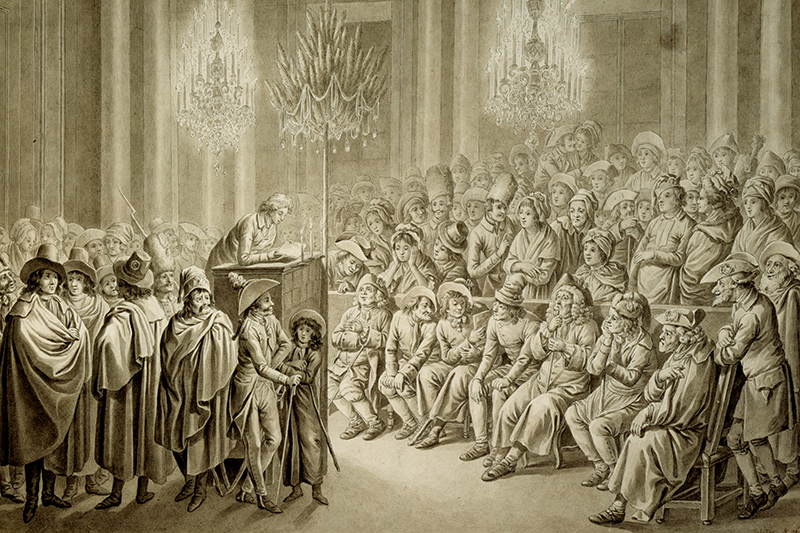

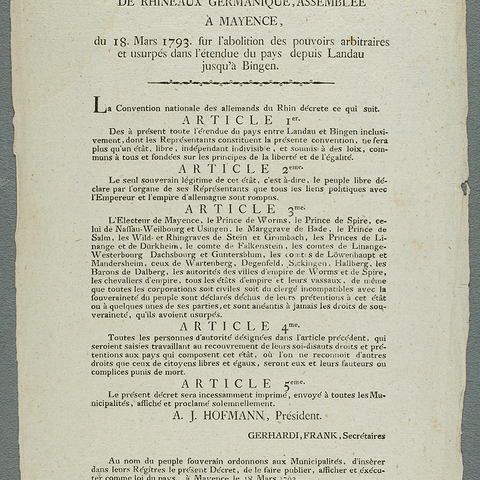

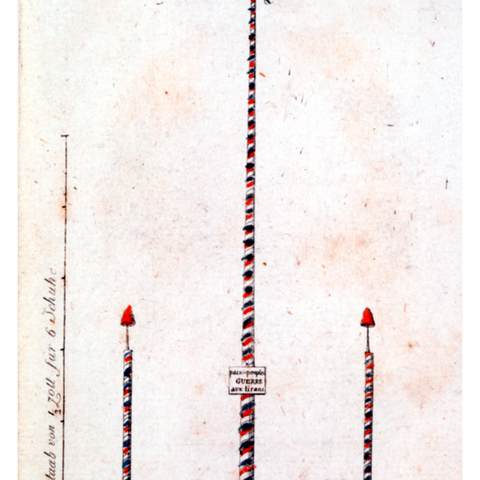

Eine besondere Bedeutung für die Demokratiegeschichte erhielt das Deutschhaus im Jahre 1792, nachdem französische Revolutionstruppen in die Stadt eingezogen waren. Im Vorfeld setzten sich die französischen Truppen gegen die Offensive des gemeinsamen Heeres von Preußen, Österreich und kleineren deutschen Staaten (Koalitionsheer) durch, das sich der Verteidigung der Monarchie verschrieben hatte. Mit der Eroberung von Mainz gelangten auch die revolutionären Ideen von „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ in verstärkter Weise in die Stadt. Schon kurz später gründete sich ein Jakobinerclub, der rasch über 400 Mitglieder zählte und wirkungsvoll in das Umland ausstrahlte. Weitere 29 rheinhessische Orte schlossen sich den revolutionären Bestrebungen an und forderten eine politische Neuordnung. Von der jakobinischen Bewegung in Mainz ging der erste Versuch aus, die demokratischen Ideen in die Tat umzusetzen. Die Jakobiner setzten sich für die Abschaffung der Monarchie und die Einführung einer demokratischen Ordnung ein. Ihr Symbol war die rote Jakobinermütze, die sich auch auf der Spitze der Freiheitsbäume wiederfand. Diese Bäume wurden dort errichtet, wo die Monarchie durch die Revolution für beendet erklärt wurde.

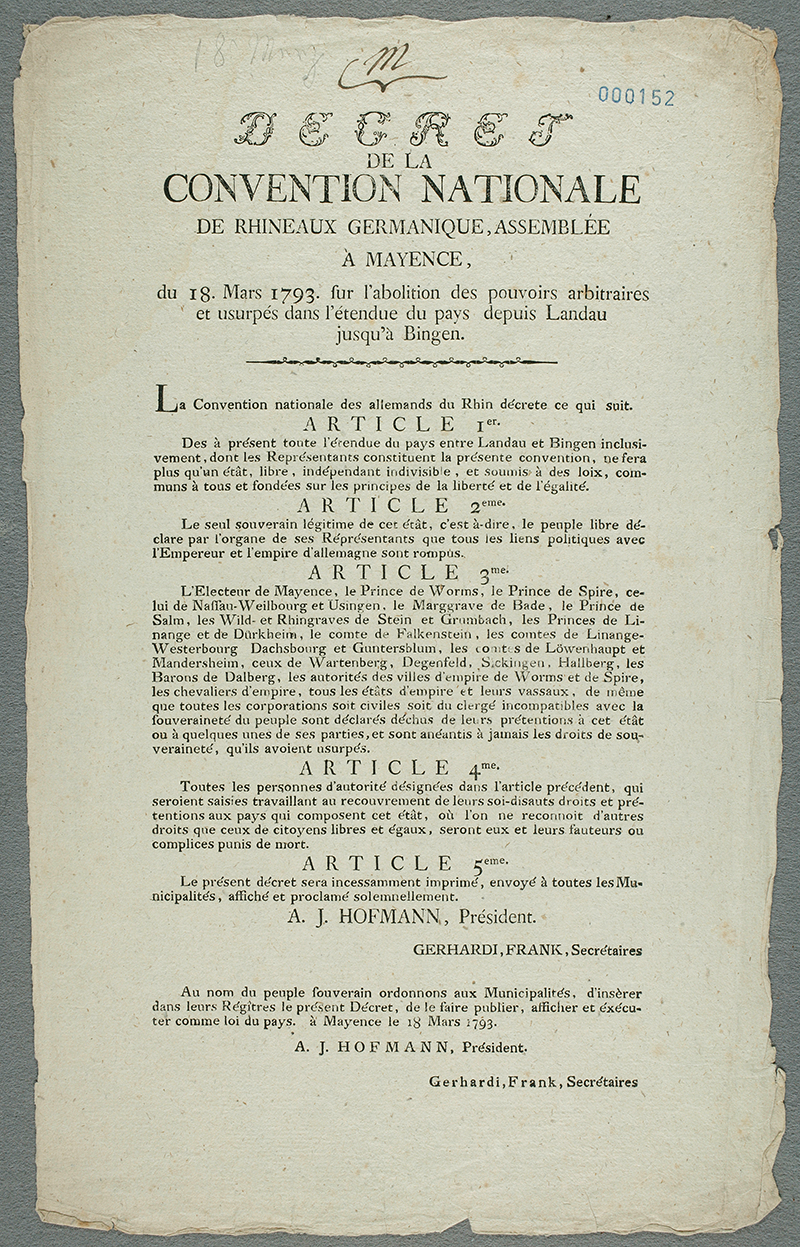

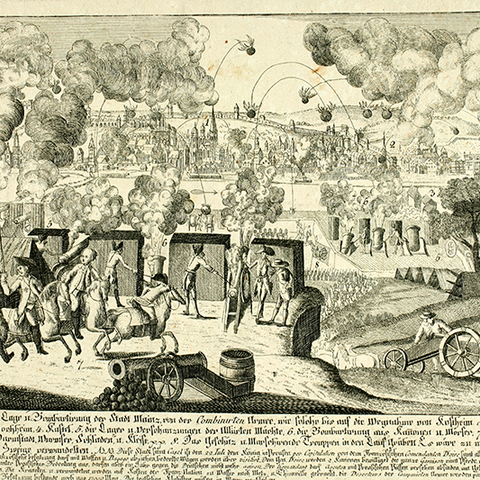

Am 18. März 1793 wurde vom Balkon des Deutschhauses die Mainzer Republik ausgerufen. Am Tag zuvor traten 64 Vertreter im Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent – dem gesetzgebenden Organ der Mainzer Republik – zusammen. Sie wollten die Ständegesellschaft überwinden und einen modernen Staat nach freiheitlichen und demokratischen Prinzipien schaffen. Dieser mutige Schritt überzeugter Demokraten fand in Mainz sowohl Zustimmung als auch breite Ablehnung. Außerdem wussten die Revolutionäre, dass die Republik auf wackligen Beinen stand und vom französischen Wohlwollen abhing. Zu ihnen gehörten etwa Georg Forster (1754-1794) und Adam Lux (1765-1793), die im März 1793 nach Paris gingen, um durch den erbetenen Anschluss der linksrheinischen Gebiete an Frankreich die Republik zu festigen. Unter weiteren namhaften Jakobinern fanden sich Georg von Wedekind (1761-1831) und Caroline Schelling (1763-1809) wieder, wobei letztere als Frau formal nicht Mitglied des Jakobinerclubs werden konnte. Schon wenige Zeit nach der Proklamation unterlagen die französischen Truppen einer erneuten Offensive des Koalitionsheers. Am 23. Juli 1793 wurde in Mainz der vorrevolutionäre Zustand wiederhergestellt, was das Ende des ersten demokratischen Experiments auf deutschem Boden bedeutete.

Rezeptionsgeschichte

In der zeitgenössischen Bewertung war es neben der Kurzlebigkeit auch die „Unfertigkeit“ (Michael Kißener) der Mainzer Republik, die eine Traditionsbildung durchkreuzte. Zudem behinderten die Feindseligkeiten zwischen Deutschland und Frankreich die Ausbildung einer demokratischen Erinnerungskultur. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätte an die Traditionslinien von 1792/93 angeknüpft werden können. Mit dem Wappen des neu geschaffenen Landes Rheinland-Pfalz aus Kreuz, Rad und Löwe wurde dagegen die historische Territorialordnung der ehemaligen Kurfürstentümer Trier, Mainz und Pfalz betont. In den späten 60er Jahren, als die Herausstellung der demokratiegeschichtlichen Bedeutung der Mainzer Republik hätte einsetzen können, wurde dies durch westdeutsche Gegenlesarten wegen marxistischer Vereinnahmungen aus der DDR erschwert. Die gründlichen Quellenstudien des Historikers Franz Dumont markierten einen entscheidenden Wendepunkt. Mehr und mehr bildete sich die Ansicht heraus, dass sowohl die Deutungen des französischen Revolutionsexports als auch des Demokratieversuchs gleichzeitig Gültigkeit haben können. Zum 200-jährigen Jubiläum wurden die demokratiegeschichtlichen Gesichtspunkte von dem damaligen Landtagspräsidenten Christoph Grimm und dem damaligen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping aufgegriffen. In der Folge sollte das Deutschhaus als Erinnerungsort gestärkt werden. Seit dem Jahr 2012 trägt der Platz vor dem Deutschhaus den Namen „Platz der Mainzer Republik“.