Bergzaberner Republik 1792/93

1792/93 entstand im südpfälzischen Bergzabern ein auf den Idealen der Französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit basierender Kleinststaat.

© Landtag RLP / Simon Schwartz

Etwa zeitgleich zur Gründung der Mainzer Republik wurde in Bergzabern die Republik ausgerufen. In einer feierlichen Versammlung erklärten Bergzaberner Bürger am 22. Januar 1793 ihre Stadt zur Republik.

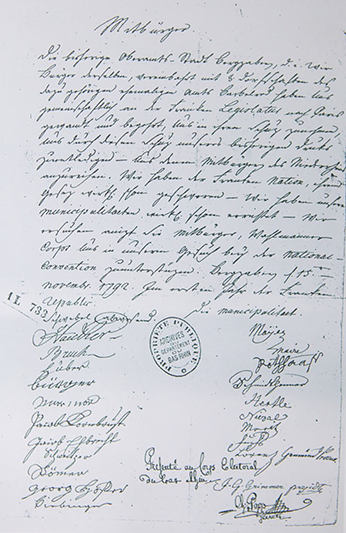

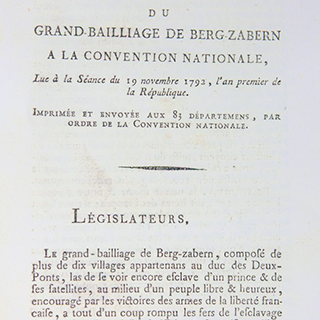

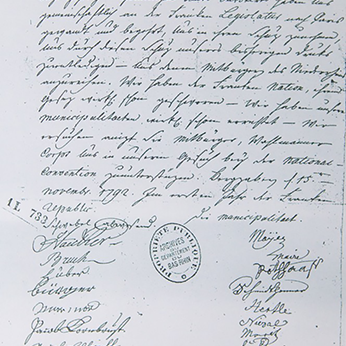

Im 18. Jahrhundert war die Gegend um Bergzabern eine durchlässige Grenzregion, die nur geringen politischen wie wirtschaftlichen Einschränkungen unterlag. Unter diesen Voraussetzungen konnten die Ideen der Französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – insbesondere aus dem Elsass – Einzug in Bergzabern nehmen. Einflüsse und Unterstützung aus Landau beförderten die revolutionären Entwicklungen in Bergzabern. Bereits vor dem Ausrufen der Republik wurde am 10. November 1792 auf Antrag des Oberamtes Bergzabern eine Petition an den Pariser Konvent gestellt. Dieser sah vor, sich von der Herrschaft des Zweibrücker Herzogs Karl II. August loszusagen und die Vereinigung mit der französischen Republik zu erbitten. Dieses Schreiben war von beachtlichen vier Fünftel der zur Abstimmung berechtigten Bergzaberner Bürger unterstützt worden. Wie in Mainz wurde dieser Schritt für notwendig empfunden, um die neue Ordnung unter französischer Schirmherrschaft gegen konterrevolutionäres Vorgehen zu festigen.

Den Bruch mit der alten feudalen Ordnung brachten die Bergzaberner auch symbolisch zum Ausdruck. So wurden neben der Errichtung von Freiheitsbäumen und dem teils erzwungenen Tragen der französischen Nationalkokarde Blau-Weiß-Rot auch die herzoglichen Wappen in Bergzabern ausgeschlagen. Einen Truppeneinsatz gegen die Aufständischen brach der Herzog ab, da er ein militärisches Debakel fürchtete. Die Übergriffe an den Emblemen und Stellvertretern der alten Ordnung nahmen ihr Ende, als Johann Adam Meyer – einer der führenden Jakobiner Bergzaberns – in das Amt des Bürgermeisters gelangte. Solange die Aufnahme in die Französische Republik ausstand, beschlossen die meisten südpfälzischen Dörfer in einem kleinen Freistaat mit einer eigenen Volksvertretung („schweitzerischer Landtag“) aufzugehen. Am 15. März 1793 wurden die 32 aufständischen Dörfer als Bestandteil des Departements Landau in die Französische Republik aufgenommen. Nachdem im Sommer 1793 die Stadt Bergzabern durch österreichische Truppen eingenommen wurde, begaben sich Bergzaberner Revolutionäre auf die Flucht nach Frankreich oder versuchten ihre Beteiligung am Umsturz zu verschleiern. Diese Restauration der alten Ordnung markierte das Ende der Bergzaberner Republik.

Bedeutung für die Demokratiegeschichte

Wenngleich der Bergzaberner Republik nur eine kurze Lebenszeit beschieden war, so galt dies nicht für den republikanischen Geist, der noch weit bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts währen sollte. Sichtbare Zeugnisse in der Stadt selbst sind rar. Die ausgeschlagenen und nicht restaurierten herzoglichen Wappen erinnern bis heute an das Ereignis. Doch die republikanische Tradition und das freiheitliche Gedankengut wirkte in den Überzeugungen Bergzabener Aufständischer noch über Generationen nach. Einige der Bergzaberner Familien waren weiterhin an demokratischen Aufstandsbewegungen beteiligt. Dies galt insbesondere für das Engagement am Hambacher Fest 1832 oder an der Pfälzer Revolution zur Verteidigung der Paulskirchenverfassung im Frühling 1849.